7月15日、宮城県内の東山道ルート(推定)を歩いてきました。昨年12月から始めた東山道歩きも今回で8回目。着実に歩みを進め、中盤へと差し掛かっております。

前回のレポートはこちら

で、今回は名取高舘のふもと、熊野三社を巡るようなルートになりました。名取の熊野三社は、平安時代の院政期(1123)、紀州の熊野を深く信仰する名取老女が勧請したと言われていているものです。

毎年紀州熊野に参詣していた巫女が、年老いて参詣できなくたったため、付近に小さな熊野三社を建舘てお参りをしていました。その後、旅の山伏に紀州熊野権現のお告げがあり、枕元にあった椰(やし)の葉に「道遠し年もいつしか老いにけり 思いおこせよ我も忘れじ」という和歌が記され、これを山伏が老女に伝えたところ、感激して涙を流したといいます。そんな老女の信仰深さからその徳が広がり、高舘熊野堂と高舘吉田に熊野三社が勧請されたと伝えられています。

引用元:名取市歴史民俗資料館「名取老女の碑(墓)」

さぁ、それでは振り返っていきましょう。

まず、前回の終点となった実方中将の墓に車をとめスタート。墓へ向かう参道の途中から分岐する佐具叡神社(さぐえじんじゃ)へと向かいました。

この神社は前回立ち寄った佐倍乃神社(さべのじんじゃ)の本宮と考えられている場所です。街道好きの我妻さんによると、佐倍の神は賽(さい)の神(賽の河原信仰)と考えられ、村落の境界にあって外敵の侵入を防ぐ神様、道祖神信仰の原形とされているそう。それを聞いて、この辺りの地の特性がぐっと理解できるような気がしました。

磐境地参拝後、仙台岩沼線(39号線)に沿って北上していきます。が、その前に、39号線を横断して田んぼの中にある道標を見にいきました。

金峰山(きんぷさん)と書かれた石碑の側面に道標が掘られていました。鮮明ではないので見落としてしまいますが、目を凝らしてよーく見ると、観察できるので挑戦してみてください!写真は我妻さんから頂きました。

判断がつきにくいところもありますが、「南 たうそ神」「北 御城下」などと書かれているようです。たうそ神は道祖神ですね。佐倍乃神社のことでしょうか。御城下は仙台ですね。

ここから39号線に戻って北上すると、小高い丘の上に今熊野遺跡がありました。ここは縄文から奈良・平安期頃までの複合遺跡で、時代を超えて長く居住空間になっていたようです。個人的には、利府の郷楽遺跡をなんとなく思い起こしました。

小高い丘の山頂部付近には、今熊野神社がありました。熊野神社の中では新しめのやつで、伊達政宗が造営したようです。熊野三社には含まれませんが、熊野信仰の広がりや名取での根付き方を感じさせてくれます。ここは名取平野を一望できる美しい場所でした。

丘を下り、ガードパイプを超えて旧道に入ると、見えてくるのが「幾世・小佐治の墓」です。道路を挟んで左に幾世、右に小佐治が眠っています。二人の悲恋物語について、名取市歴史民俗資料館の説明を引用します。

「昔、桑島館に住む長者には、美しい幾代という娘がいました。ある夜、幾代を奪い取ろうと山賊が来ましたが、都からやってきた小佐治に助けられました。2人は相思相愛で、長者も婿養子にしたいと懇願しましたが、小佐治は蝦夷松前への旅の途中のため、やむ無く断ってしまいました。その後、幾代に鎌倉官領足利諸氏から求婚の申し出がありましたが、幾代は小佐治のことが忘れられずに思いあまって川に身を投げました。その後、小佐治は松前からの帰途にそのことを知り、あの世で結ばれようと、後を追って腹を切り死んでしまいました。」

引用元:名取市歴史民俗資料館「幾世・小佐治の墓」

それにしても、名取には墓にまつわるものが多いですね。

増田川を越えて少し行くと、熊野那智神社の仮宮に着きました。那智神社は山の上にあるので、ここを遥拝所にして普段の参拝用にしました。仮宮が建っているこの地は五差路(「五方の辻」と呼ばれているそう)になっていて、それぞれの道の方角に何があるかを示す道標がここにもありました。この道標は五面に切られた石碑で、それぞれの面が道の方向を向いています。ずいぶんユニークな石碑でした。

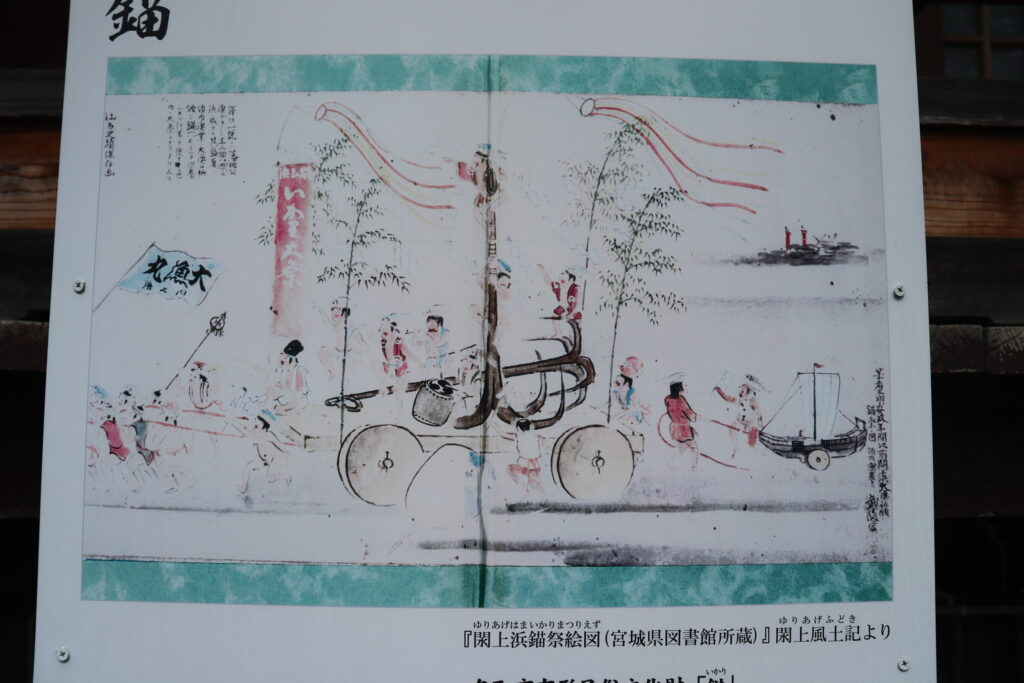

熊野那智神社はさすがに立ち寄れないので先を急ぎましたが、那智神社と閖上との関係にはとても興味がわきました。元々719年に閖上で打ちあがったご神体を高舘に祀り、後に熊野大社の神を分霊したのが名取熊野那智神社の始まりで、かつては「小浜下り」というご神体を閖上に里帰りさせる神事が行われていたそうです。今はストップしてしまっているようですが、復活を願いたいです。

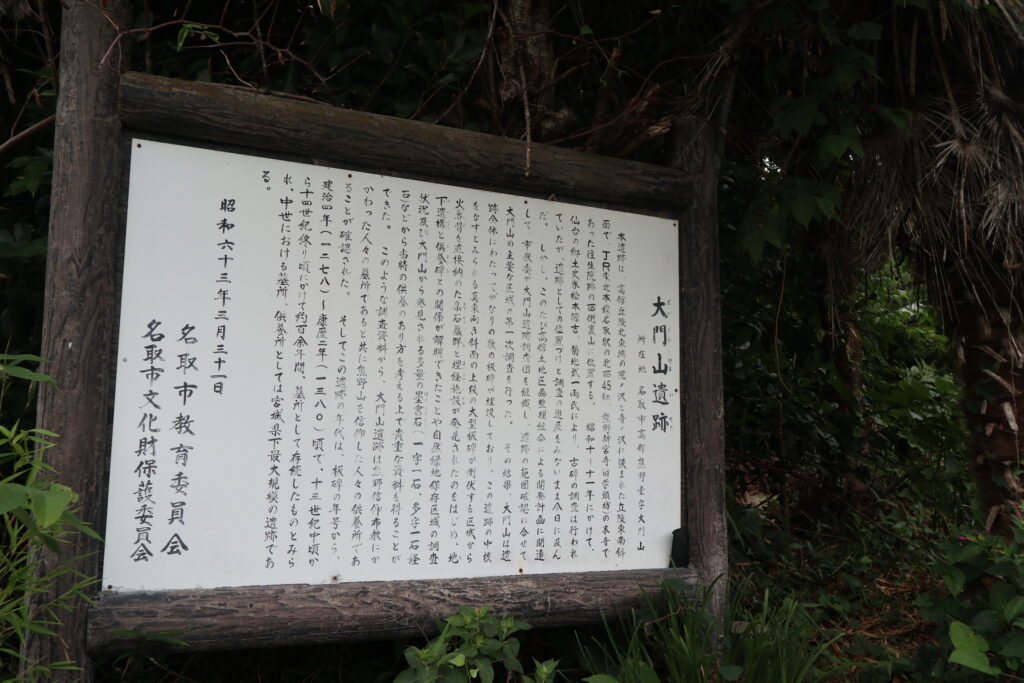

熊野方面へ旧道を通り、突き当りで元々予定していた道をより山際へ通るよう歩いていき、ニラ南蛮ラーメンでがっつりと腹ごしらえをした後、大門山遺跡に立ち寄りました。

大門山遺跡は熊野新宮寺の末寺だった往生院跡の山の斜面に、多数の石碑、また土に埋もれていた200基以上の中世板碑などが見つかった場所です。この場所もまた熊野信仰の布教に関わった人々の墓所だったとされています。この辺り一帯の霊場感は、岩切の東光寺周辺や利府菅谷辺りを彷彿とさせました。この辺りから熊野神社(新宮社)にかけての周辺は、別当坊や学頭坊のほか、多数の宿坊がありました。(⇒名取市教育委員会「名取熊野三山 -熊野信仰とその歴史遺産-」の「新宮社宿坊跡位置図」)。宿坊は参詣者が泊るところなので、ずいぶんと多くの人が参詣しに来たことがうかがえます。

熊野神社(新宮社)は、熊野三山の中で中心的な神社だったそうで、境内がとてもよかったです。私自身、三社の中で一番ここが気に入りました。

今回の終点となった熊野本宮社です。本宮十二神とも称され、伊達家に厚く保護された神社で、熊野堂十二神鹿踊や流鏑馬が伝わっています。鹿踊りは名取市指定の無形民俗文化財になっているようです。

ということで、熊野本宮をもって今回の歩き旅は終了です。5kmほどの行程の中で、熊野三社巡りを体験できる贅沢な旅でした。山の上にある熊野那智神社には行きませんでしたが、仮宮に参拝することができましたし、一度解散してからは利府組(利府から参加した人)だけで訪ねました。名取の那智にもちゃんと滝があることを知り、一同感動しました。いつか本場にも行ってみたいものです。