8月19日の東山道歩きでは、名取の熊野新宮社から仙台市大野田を目指して歩いてきました。参加者は6名、仙台市からKさんが初めて参加してくださいました。

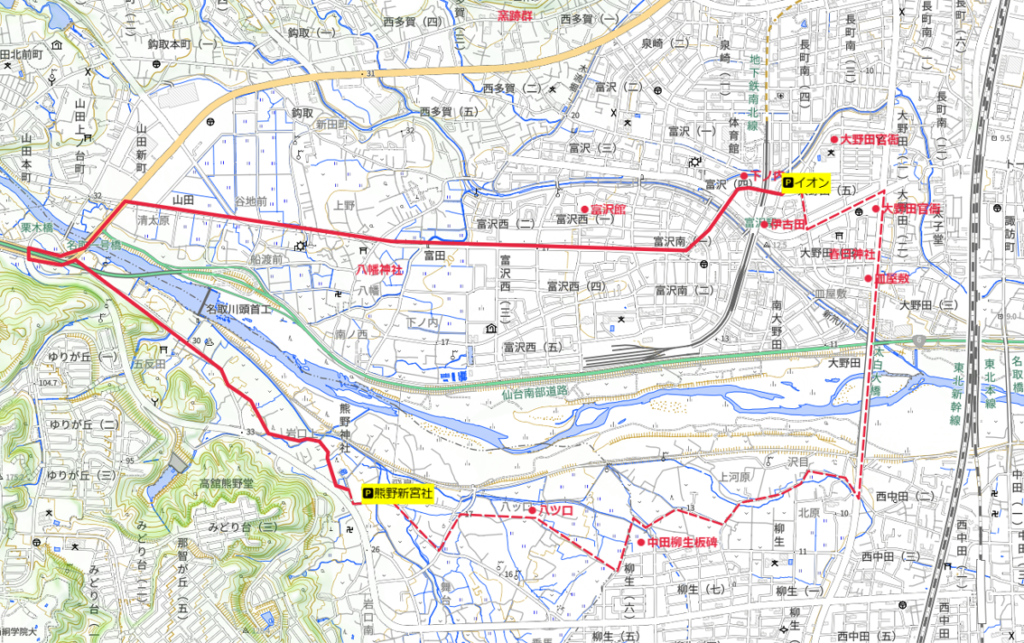

ルートを考えているとき、名取川を西ルートで渡るか、東ルートで渡るか悩みましたが、参加者の皆さんと相談して今回は東ルートを採用。地図上、赤の点線で描かれている方です。

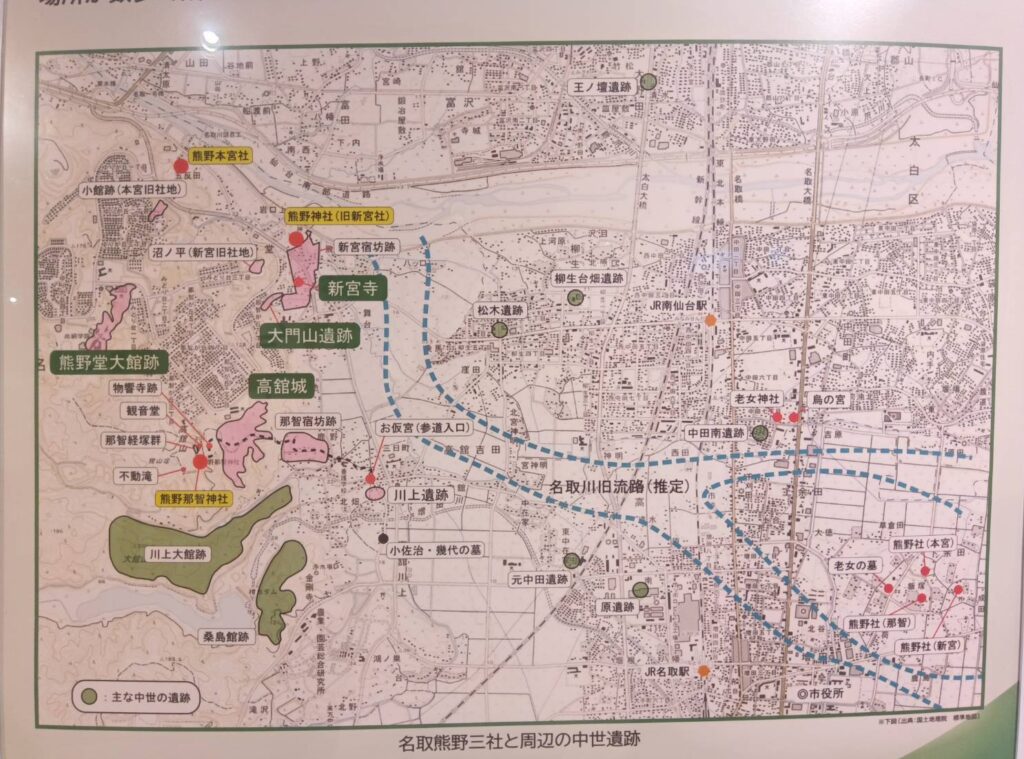

種本にしている平凡社「地図で見る 東日本の古代」では、西ルートに近い方を採用しています。また西ルートの近くには「船渡」や「御殿」という地名が残っていることも、後で参加者の人に教えていただきました。どちらにせよ、違う道を歩けば、違う発見があるものと思います。

朝9時、熊野新宮社を出発しました。柳生(やなぎう)へ向かう東の道は、両脇に田んぼを抱えて気持ちがよかったです。背後には熊野那智神社や高舘城跡がある高舘の山も見えました。最近この山で熊が出て騒いでいますが、熊に食糧を供給できている山なのですから(熊は大食漢)、人間視点においても熊が生きていけるこのような山をどうやって残していけるかを考えてもらいたいです。

柳生に入ると、中田柳生古碑群を筆頭に、中世板碑が見つかっているところが何か所かありました。板碑というと、大きな扁平の石を用いているのをよく目にしますが、ここで使われているは丸っこい河原石だそうです。この河原石というのは、どこから取ってきたのでしょうか。名取川の上流でしょうか。それはともかく、こちらのサイトによると、これらの板碑はもともとここより東に300mほどの道端に立っていたそうです。300mというと、和紙工房や柳生寺付近になります。

その柳生和紙工房に到着しました。立派な邸宅の一角に工房があり、見学や体験ができるようになっています。仙台和紙の歴史は、伊達政宗が福島の茂庭村から4人の職人を柳生に呼び寄せたことに始まり、その後は熊野や高舘、吉田の集落にも広がっていったそうです。工房のサイトをのぞくと、さまざまな作品から和紙ならではの温かみが伝わってきます。

一行は太白大橋を渡り、大野田に到着しました。ここは仙台郡山官衙遺跡(せんだいこおりやまかんがいせき)の南西に位置し、郡山官衙に付属する官衙跡が見つかっています。律令制度が本格的に始まった時代の雰囲気を感じられる場所です。さらに周辺には旧石器・縄文・弥生・古墳・中世と、時代を超えて多くの遺跡が発見されています。名取川や広瀬川といった大河に恵まれ、また上流には太白山という大きな目印となる山があることが、人々の定住をうながしたのかもしれません。現在は富沢駅(市営地下鉄南北線)を起点に「文化財歴史散策路」として整備されており、私たちも今回、その大部分をたどってきました。1~2時間程度で回れるので、電車に乗って散策するのもおすすめです。

個人的には、この道路跡のことをもっと知りたくなりました。調査報告書などがあれば、一度は読んでみようと思います。ということで、今回はここまで。帰りには名取市民俗資料館にも立ち寄り、いろいろ刺激を受けて帰ってきました。次回は郡山遺跡と国分寺ですね。参加ご希望の方は申込フォームからお申し込みください。

それではー