20日、東山道を歩いてきた。

今回は蔵王宮から大河原のフォルテ付近まで。

昨年末から始めた東山道歩きはこれで四回目となり、

いつのまにか福島の県境から見慣れた地へとやってきている。

東山道④ 大河原 / 利府トレイルプロモーションさんの活動データ | YAMAP / ヤマップ

東山道は7世紀後半に国家政策のもとで造られた道で、

そのきっかけは663年の白村江の戦い(新羅との戦い)だった。

対外戦争で大敗北を喫した朝廷は

国家防衛のためにインフラ整備をすることが急務になった。

その一つが官道整備だ。

これはいわば、古代版の列島改造計画で

国は都から全国へ高速道路網を敷き、一定区間に馬を置いた。

これを七道駅路と言う。

七道の中の一つ、東山道は都から東北へと伸び、

蝦夷の地が政略されるたび北へ伸びた。

805年の徳政相論(事実上の戦闘終結)に至るまでに

現在の盛岡付近まで延伸したと思われる。

東山道は今言ったように、

元々が軍事目的で造られた道なので、

時代が下っても重要な道として機能した。

零戦の技術が今の航空機に転用され、

冷戦時代の位置情報システムが今のGPSとして使われているように、

軍事技術はのちの時代に引き継がれることが多い。

東山道は奈良・平安時代の道なので

その道筋自体を辿ることが難しいが、

後の合戦の道を辿ることでその道筋が浮かび上がってくることがある。

1189年の奥州合戦。

源頼朝による奥州征伐だ。

8月10日、阿津賀志山の戦いで頼朝軍による奇襲攻撃を受けた平泉軍の大将・藤原国衡は北へ敗走。

彼は「貝田宿」「越河宿」「馬牛沼」「斎川宿」「白石(刈田)宿」「宮宿」「馬取田」と逃げ、

同日ここで首をはねられた。

「貝田宿」から「宮宿」までは前回までに歩いてきたところで、

今回は「宮宿」から「馬取田」を抜けていく。

知らず知らずと歩いてきた道が、

国衡の逃走ルートと一致している。

それでは、蔵王宮の刈田峰神社をスタート。

松川を越えてゆく。

臼久保屋敷(うすくぼやしき)から山の方へ入っていく。

山を下りると、堤という地区に「是より右遠がつたみつ(うる覚え)」という道標があった。また、この地域には、千本桜ならぬ三千本の梅が山腹に植えられている場所がある。そろそろ見頃を迎えるので、梅と桜を大河原で楽しむのもいい。

ここから青木の山を越え、大高山の丘陵に出た。(地図上「新開」)

ここは旧大高山神社があった跡地で、572年に創建、祭神は日本武尊といわれる。

登ってみると、風が吹き抜け気持ちがいい。

そして、次の目的地、馬取山へ向かった。(地図上△52.2)

この麓がいわゆる「馬取田」に当たるところで、

国衡が打ち取られた場所だ。

それから八乙女、千塚山と通り、嶋館神社へと歩いた。

八乙女にはお地蔵さんや馬頭観音の碑、

千塚山には古墳や鎧を着た山神様、

嶋館神社は前方後円墳のもとに建つ不思議な神社だった。

独特な雰囲気があり、どれも面白い。

こうして、今回の旅を終えた。

個人的な感想としては、

今までで一番独特な地形の中を歩いてきた気がしておもしろかった。

大河原の北西部は丘陵地帯になっているが、

その山々が南東方面に指を広げて平野に迫る。

道はその丘陵部を通ったり、裾部を通ったり、

いずれにせよ山際の部分を通過する。

なんでこんな道にするのかなと思ったけど、

事実通っているのだからしかたない。

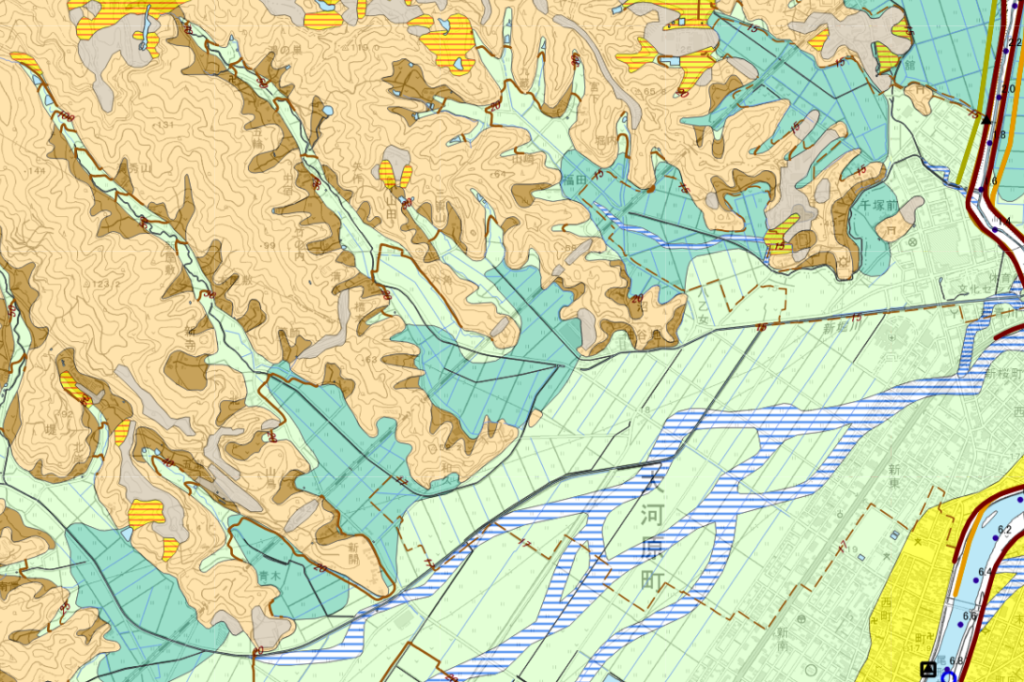

ちなみに、治水地形分類図を開いてみると、

こんな感じになっていた。

わずかな降雨でも浸水しやすい後背湿地(濃い青)や、

旧河道(青白縞線)がすぐそばを走っていた。

あんまり歩けるところが少なかったのかもなんて思った。

締めは西安刀削麺の海鮮。