一か月に一度セクションハイクで歩き継いでいる東山道歩き。

9月16日には、長町の富沢から陸奥国分寺までの約8kmを歩いてきました。

多賀城からIさんが初めての参加で、総勢6名でのハイキングです。

さっそく郡山遺跡を目指し、富沢を出発しましょう!

ウォーキング-2025-09-16 / 利府トレイルプロモーションさんの活動データ | YAMAP / ヤマップ

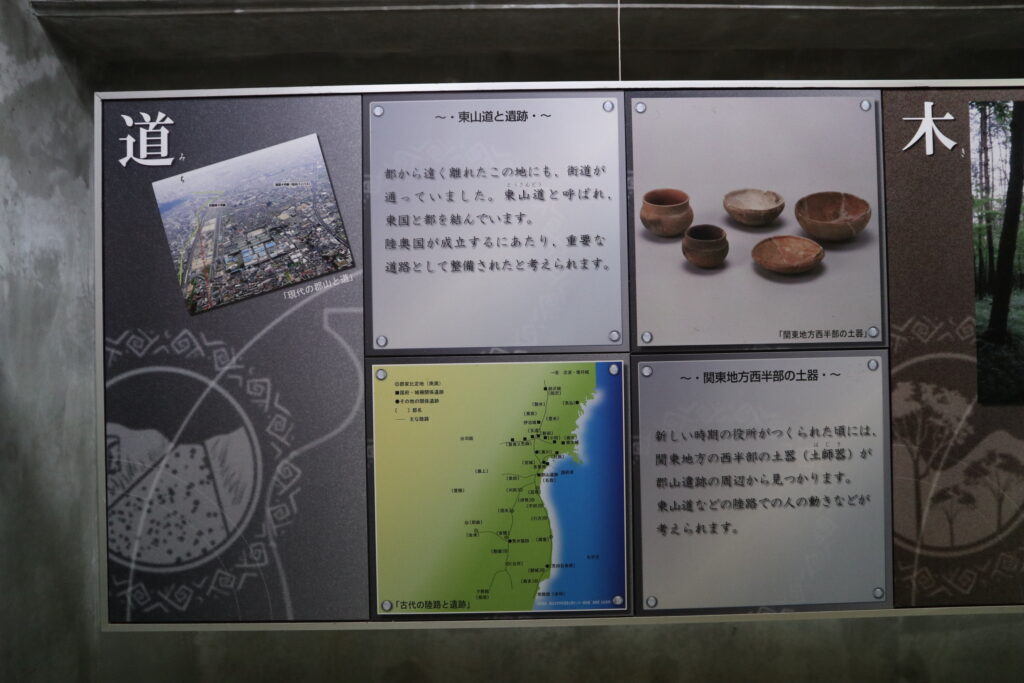

現在の大野田郵便局辺りには、中世の「奥大道(おくたいどう)」と思われる道路跡が見つかっていました。幅は10m。すごく広いですね!ちなみに、古代、国が作った官道が「東山道」、平安後期奥州藤原氏が整備した道が「奥大道」です。両者は呼び名の違い、設置者の違い、時代の違い、様々な点で異なりますが、道自体は大部分で重なるところも多いかと思います。

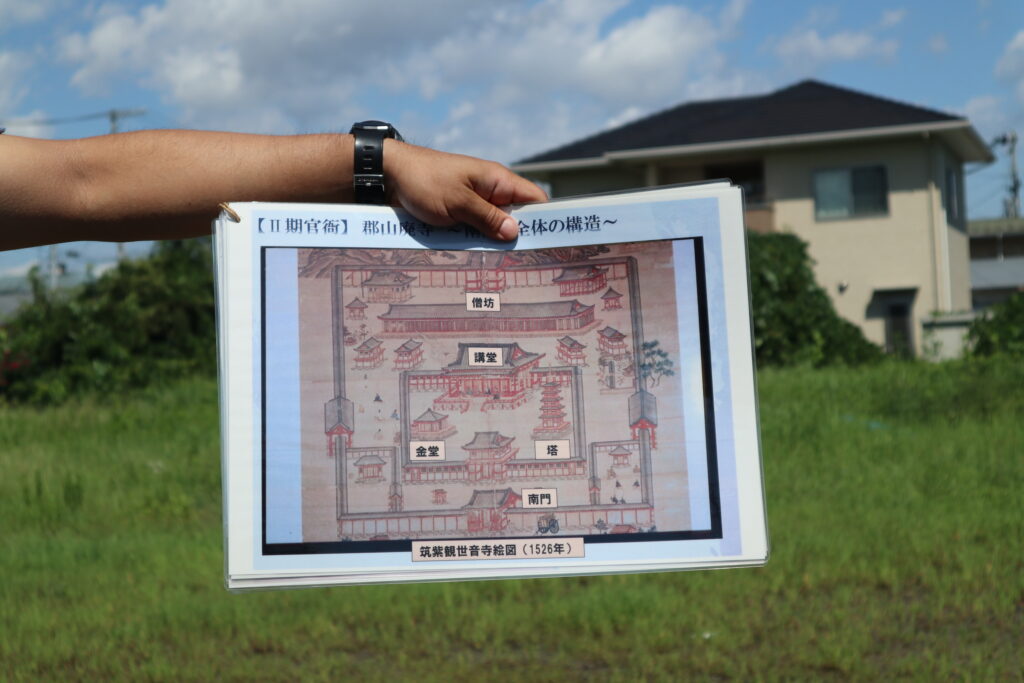

旧笊川→奥州街道との交差点→諏訪神社とめぐり、仙台郡山遺跡に着きました。郡山遺跡の廃寺跡を見学していると、プレハブの中からこちらに近寄ってくる人物が。仙台市教育委員会のOさんでした。ちょうど依頼を受けたガイドを終え職場に戻ろうとしていたところだったのですが、急遽のガイドをお願いすると、快く引き受けてくれることに!廃寺跡だけでなく、郡山中学校の展示室までご案内していただきました。本当に感謝!

広瀬川の土手に出て、宮沢橋方面へ向かいました。この辺りは、奥州合戦の古戦場となった場所で、「鎧渕(よろいぶち)」といいます。頼朝軍はここで奥州軍を打ち破り、奥州軍の主要な基地の一つであった鞭盾(むちたて/榴岡公園辺り)を制圧、多賀城に向かったとされています。

広瀬川を渡り、東へ行きます。東北新幹線の高架や電車の踏切を越え、地図上でも「東街道」と記載されている道を北上しました。東街道というのは、江戸時代に使われはじめた言葉だそうで、奥州街道に対する古い道、つまり奥大道や東山道を表しているといいます(仙台市「幹道が通りマチがあった」)。歩いた東街道の印象は一本長く真っすぐで、その両脇に家が立ち並んでいる感じ。家自体は新しいものもありますが、全体的には一世代前の雰囲気を残した街並みに思いました。この道を進み、東に折れると、国分寺です。

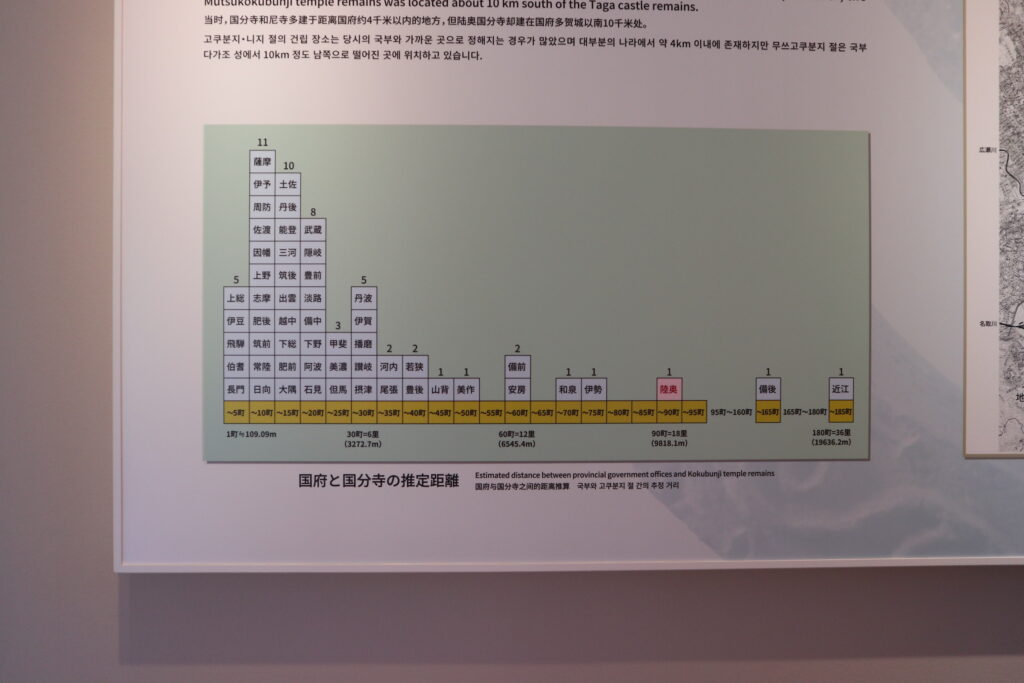

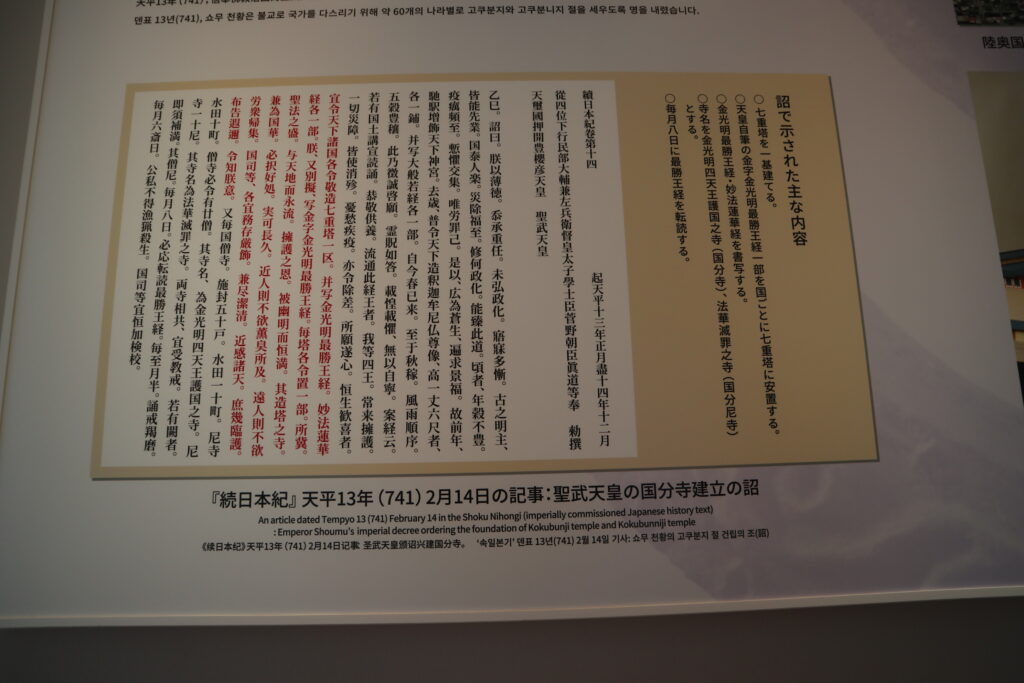

国分寺は、聖武天皇が741年に出した「国分寺建立の詔」に基づき各国に置かれました。通常であれば国府の近くに建てられるものですが、陸奥国では国府の多賀城から約10km離れた木ノ下に造られています。この点が少し気になります。

実は「国分寺建立の詔」の内容は、直接「国分寺を造れ」と命じたものではありません。実際には「七重塔を建てよ」「天皇直筆の金字金光明最勝王経(こんじこんこうみょうさいしょうおうきょう)を納めよ」「金光明最勝王経と妙法蓮華経を写経せよ」といったものでした。つまり、新しく寺を建てる以外にも、すでにある寺院を選定し、新しく塔を建てて経典を納めた、その寺院が国分寺と呼ぶようになったというケースも多々あったのではないかと推測します。

そうすると、次のようなことが考えられます。741年当時には、すでにこの地に立派な寺(おそらく薬師寺)がありました。その寺は700年頃、おそらく国府が仙台郡山にあった時代に建立され、持統天皇ゆかりの薬師寺として、風水の鬼門(北東)を守る意味を持っていました。そして724年に国府が多賀城へ移った後も、この地は多賀城から見て裏鬼門(南西)にあたり、要所と考えられました。結果として、この寺が国分寺に選ばれたのではないかと思います。

もちろんこれは私の推測にすぎませんが、あまり語られていない視点なので一つの仮説として提示しておきます。

今回は国分寺も、郡山遺跡もあって、とても内容の濃い一日となりました。歩き繋いでいくと、土地の距離感や方角、地域間のつながりを、おのずと意識されられますね。

次回は10月21日(火)です。車の相乗りの都合で人数に制限があり、参加できない場合もありますが、興味のある方は専用フォームからお申し込みください。